初期臨床研修医

研修管理委員長 院長 𠮷村 隆喜

育和会記念病院は大阪市の東部にあって、生野区とその隣接地域を中心とした住民の皆様に信頼される地域の基幹病院として発展しております。

一般的ないわゆるcommon diseade症例から、専門的治療を要する特殊な疾患まで幅広く診療を行っているので、プライマリー・ケアの豊富な経験が可能です。

また、プログラムの特徴として診療基盤型学習PBL(Practice Based Learning)を取り入れており、これまで臨床研修医の皆様からご好評をいただいております。

各診療科のスタッフも現場で熱心に研修医の指導にあたっており、特色のある実践的な臨床研修を経験できるものと確信しております。

患者さんに信頼される臨床医を目指される方は大いに歓迎いたします。

プログラム責任者 副院長 櫻井 康弘

当院の病院理念の一つに「その人らしさ」を大切にすることを掲げています。

これは、診療の場全てにおいて実践されるべく、医師研修でも臨床医としての到達目標の基準化と個々の特長を生かす研修を目指しています。

当院は2022年1月25日に卒後臨床研修評価機構からのサーベイを受審し、3月22日評価委員会で認定書発行が承認されました。今後その中で指摘された色々な課題に対して取り組んでいく予定です。

研修医は各診療科において、研修責任医を含む4~5名の医師スタッフと3ヶ月協同して研修してもらいます。3ヶ月目には研修責任者は研修医の到達度を、研修医は研修責任者の評価を行い、相互に研修成果を確認するシステムを取り入れております。

また今後は研修医の発表の場であるPBL、学会、研修会により効率的かつ能動的な研修成果の達成も目指しています。

当院の研修システムにより、2年間で、今後の臨床医としての発展的基礎となる技術の習得が可能であると考えています。

臨床研修の基本理念(Our Vision)

基本方針(Our Vision)

研修プログラムの名称と特色

当院の「診療基盤型臨床研修プログラム」では、一般臨床医として必要とされる基礎的な知識、体験すべき手技や治療法を修得すること。また、患者を疾患とそれに関連する精神的、社会的側面を把握してより良い医師・患者間の信頼関係を築く習慣を身につけることを目標としている。

1年次の内科(循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、総合内科)、救急医療研修、一般外科、麻酔科研修等を通し、プライマリ・ケアの基本的な能力である態度、技能、知識の獲得を目指す。2年次の必修科目の地域医療、選択科目である小児科、産婦人科、精神科研修等からの選択はいずれも地域基幹病院である協力型研修病院群で行う。さらに8~10ヶ月の選択研修期間を設け、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、総合内科、外科、整形外科、泌尿器科、麻酔科、放射線科、脳神経外科、皮膚科、形成外科の11診療科のうちから当該診療科と相談のうえ、フレキシブルに研修を選択できる。これにより後期研修への継続性を担保しやすいという特徴もある。

日々の研修ではベッドサイドで多数の患者を診る、すなわち症例経験、実技実務の修得を重視する。一方で医学知識のより深い獲得が重要と考え、診療を基盤とした系統的な授業を行う教育カリキュラム Practice Based Learning(PBL)を取り入れている。

研修の方法

-

当院を基幹研修として「臨床研修プログラム(2026年度定員2名)」「広域連携プログラム(2026年度定員1名)」研修を行う。

-

研修内容(研修ローテーションは基本的に月単位で計画するが、1ヶ月の研修期間には4週以上の研修を行うものとする) 詳細については下部プログラム(ローテーション)表を参照のこと。

-

内科、外科、救急科(4週目は麻酔科で研修を行うこともある)、精神科、地域医療、小児科、産婦人科を必須とする。

-

外科は、選択・必須とあわせて2ヶ月研修する。

-

麻酔科必須科目とする。

-

一般外来:内科・外科(並行研修)、週1回総合内科にて実施する。

-

産婦人科・精神科・小児科・地域医療は研修協力病院及び施設で行う。 詳細については各プログラム(ローテーション)表の下部を参照のこと。

当院での臨床研修の特徴は、小回りのきくテーラーメイド型のローテーションである。下部のプログラム(ローテーション)表は一例であり、実際には、各研修医の将来像を聞き研修医独自のローテーションを作り上げるためローテーションは研修医毎に異なる。

臨床研修プログラム(ローテーション)表:一例

| 1 年 次 |

内科(循環器/呼吸器/消化器/総合) | 救急 | 麻酔科 | 産婦 人科 |

外科 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |

| 2 年 次 |

外科 | 地域 | 小児科 | 精神科 | 選択科(8ヶ月) | |||||||

研修協力病院及び施設

【小児科】 社会医療法人愛仁会 高槻病院 ・ 社会医療法人畿内会 岡波総合病院

【産婦人科】 社会医療法人愛仁会 高槻病院 ・ 市立柏原病院

【精神科】 医療法人サヂカム会 三国丘病院 ・ 医療法人微風会 浜寺病院

【地域医療】 医療法人明香会 やすなりみどり診療所 ・ 秋岡診療所 ・ 医療法人 藤井内科小児科 ・ 医療法人 葛西医院

広域連携プログラム(ローテーション)表:一例

| 1 年 次 |

内科(循環器/呼吸器/消化器/総合) | 救急 | 麻酔科 | 産婦 人科 |

外科 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |

| 2 年 次 |

外科 | 小児科 ※1 |

選択科(5ヶ月) ※1、※2 |

精神科 | 地域 | 選択科(3ヶ月) | ||||||

※1 : 2年目の6ヶ月間は医師少数地域協力病院 「岡波総合病院(三重県)」で研修を行う。

※2 :「岡波総合病院(三重県)」での選択科目は【眼科・心臓血管外科・脳神経外科・整形外科・外科・泌尿器科】から選択する。

研修協力病院及び施設

【小児科】 社会医療法人畿内会 岡波総合病院

【産婦人科】 社会医療法人愛仁会 高槻病院 ・ 市立柏原病院

【精神科】 医療法人サヂカム会 三国丘病院 ・ 医療法人微風会 浜寺病院

【地域医療】 医療法人明香会 やすなりみどり診療所 ・ 秋岡診療所 ・ 医療法人 藤井内科小児科 ・ 医療法人 葛西医院

卒後臨床研修評価機構(JCEP)認定病院

当院は国民に対する医療の質の改善と向上をめざすため、臨床研修病院における研修プログラムの評価や人材育成等を行い、公益の増進に寄与することを目的とするNPO法人 卒後臨床研修評価機構(JCEP)の認定病院です。

研修医の主な出身大学

- 大阪公立大学

- 近畿大学

- 神戸大学

- 島根大学

- 徳島大学

- 愛媛大学

- 大分大学

- 名古屋大学

- 大阪医科大学

- 鳥取大学

研修医コメント

2023年度採用研修医(2025年3月修了)

当院の研修では、研修医1年次より外来でのfirst touchから入院、退院、かかりつけへの紹介まで、初めから終わりまでの全ての流れに主体性を持って関わることができます。医学の学術的な知識を深めるのみならず、地域における市中病院の担う役割を学ぶことができます。もちろん、放任されるわけではなく、随時指導医との診療方針についてのディスカッション、診療のフィードバックを受けることになるので、安心して診療に取り組めます。

また、診療科同士の垣根が低く、ローテーション科以外の先生方からご指導ご鞭撻いただく機会も多く、他科との連携についても深くかかわることができます。

大学病院とは異なった当院の雰囲気を、一度見学にお越しいただき感じていただければと思います。皆様の見学をお待ちしております。

2022年度採用研修医(2024年3月修了)

当院の初期研修で最も良い点はそれぞれの研修医のやる気・意欲やスキルによって上級医の先生方が適切な仕事量を与えていただけるところです。いつでも優しく指導していただけるので、研修医のみで診療が完結することは滅多になく、指導医がすぐに対応できる状況にあるので安心して臨床に臨めます。

その他カルテが一人一台与えられているところや当直に入る日が研修医で選べること、比較的自由に休暇が取れるなど細かな点でもストレスが少なく働けます。

しっかり研修したい方から少しゆっくりしたい方までいつでも見学にいらしてください。 研修医一同お待ちしております!

PBL(診療基盤型学習)とは

Practice Based Learning (PBL)

当院の研修においては、プログラムの特徴として診療基盤型学習、Practice BasedLearning( PBL )を取り入れている。

PBLは、1970年代にカナダの Hamilton University で発案試行されたのが最初といわれ、その後、北米各地の医科大学および卒後研修センターで広く採用されて、今では米国およびカナダのほとんどの医科大学で、この方式による医学教育が実施されている。当院では米国アイオワ大学病院のPBLにならいカリキュラムを実践している。

従来の臨床医学教育は、疾患を部位別あるいは機能別に分類し、各疾患を定義、病因、病態生理、疫学、症状、所見、診断、鑑別診断、治療、予後という順序で学習させ、知見の記憶能力テストに合格すると進級するという方式が、伝統的に受け継がれてきた。

しかし、診療の現場においては、この伝統的学習で学んだ情報を、頭脳のなかで一旦ほぐして、再構築しなければ実用にならないことが多い。それなら、はじめから診療に即した疾患知識を情報として学んだほうが有効ではないかという発想から開発された学習法が PBL である。

PBLは研修者が実際の患者に接した際、初対面の挨拶から患者の訴えを聞き、これを統合分析しながら最終診断に至り、最善の治療方法の選択にいたるまでの過程を重視する。

診療は、患者の問題点と治療方法の、よりよい選択および選別の反復 rule out(RO) である。患者の病歴、診察所見、検査所見で可能性のある疾患のいくつかを特定し、さらに特異的な診断技術により可能性のある疾患に焦点を絞る。この過程で 最終診断にいたらなくても、治療対象となる問題点を選定し、それぞれの対処方法を考え実施するという、流動的な臨床的思考およびケアを学ぶことが重要である。

実際の臨床研修においては、各研修科において3症例程度のPBL対象症例を指定し、研修医は患者の発症から現在にいたるまでの経過をProblem Oriented System( POS )の形式に基づいてプレゼンテーション( narrative medicine 方式)し、続く質疑応答とミニレクチャーを通して、患者ケアの実践を常に評価、改善する態度を学ぶ。

教育カリキュラムにおける PBL

研修医に対して系統的な授業を行う教育カリキュラムが、現行の研修プログラムに含まれているのだろうか?

米国の卒後研修はベッドサイドで多数の患者を診ることを重視するだけと思っているニッポンの卒後研修関係者が多いのに驚く。

もちろん、診療の実技実務の習得は重要である。しかし、われわれ米国の医学教育者は、それ以上に医学知識の学習を重視している。毎週、研修医たちには2,3時間の座学時間がセーブされていて、関係部門の医学知識の授業を実施している。

従来の臨床医学教育は、疾患を部位別あるいは機能別に分類し、各疾患を定義、病因、病態生理、疫学、症状、所見、診断、鑑別診断、治療、予後という順序で学習させ、知見の記憶能力テストに合格すると進級するという方式が、伝統的に受け継がれてきた。

しかし、診療の現場においては、この伝統的学習で学んだ情報を、頭脳のなかで一旦ほぐして、再構築しなければ実用にならないことが多い。それなら、はじめ から診療に即した疾患知識を情報として学んだほうが有効ではないかという発想から PBL が開発され、発展してきた。

PBLは学習者が実際の患者に接した際、初対面の挨拶から患者の訴えを聞き、これを統合分析しながら最終診断に至り、最善の治療方法の選択にいたるまでの過程を重視する。

診療は患者の問題点と治療方法の、よりよい選択および選別の反復 rule out(RO) である。患者の病歴、診察所見、検査所見で可能性のある疾患のいくつかを特定し、さらに特異的な診断技術により可能性のある疾患に焦点を絞る。この過程で 最終診断にいたらなくても、治療対象となる問題点を選定し、それぞれの対処方法を考え実施するという、流動的な臨床的思考およびケアを学ぶのがPBLである。

PBL開催実績

| 年度 | 回 | 日時 | 疾患名 |

|---|---|---|---|

| 令和6年度 | 第1回 | 令和6年6月7日(金) | 入院中、呼吸困難をみとめた一例 |

| 第2回 | 令和6年6月17日(月) | 咳嗽を主訴に受診した一例 (PDF:2.80MB) | |

| 第3回 | 令和6年6月20日(木) | 胸痛を主訴に来院した一例 | |

| 第4回 | 令和6年7月11日(木) | 心窩部痛を主訴に受診した50代男性の一例 | |

| 第5回 | 令和6年7月25日(木) | 嘔吐と倦怠感を主訴に受診された一例 (PDF:2.80MB) | |

| 第6回 | 令和6年8月1日(木) | 呼吸困難を主訴に受診した一例 | |

| 第7回 | 令和6年8月27日(火) | 発熱と下腹部痛で受診された20代男性の一例 | |

| 第8回 | 令和6年9月27日(金) | 吐血を主訴受診された一例 | |

| 第9回 | 令和6年10月10日(木) | 訪問診療と災害時対策 (PDF:2.80MB) | |

| 第10回 | 令和6年10月28日(月) | 腹痛で受診された6歳男児の一例 | |

| 第11回 | 令和6年11月15日(金) | 下血を主訴に受診した一例 | |

| 第12回 | 令和6年11月22日(金) | 呼吸困難を主訴に来院した一例 | |

| 第13回 | 令和6年12月23日(月) | 呼吸困難を主訴に来院した一例 | |

| 第14回 | 令和6年12月26日(木) | 腹痛を主訴に来院された70代男性の一例 | |

| 第15回 | 令和7年1月16日(木) | 意識障害で受診された一例 (PDF:2.80MB) | |

| 第16回 | 令和7年1月20日(月) | 筋肉痛、発熱を主訴に受診された70代 男性の一例 | |

| 第17回 | 令和7年1月24日(金) | 発熱と左腰部痛を主訴に受診された一例 | |

| 第18回 | 令和7年1月27日(月) | 発熱と主訴に受診し偶発的に〇〇が見つかった症例 (PDF:2.80MB) | |

| 第19回 | 令和7年1月29日(水) | 希死念慮で受診した一例 | |

| 第20回 | 令和7年2月7日(金) | 腹部膨満感で受診した84歳女性の一例 | |

| 第21回 | 令和7年2月13日(木) | 下血を主訴に受診した一例 | |

| 第22回 | 令和7年2月20日(木) | 頭痛・嘔吐を認めた一例 | |

| 第23回 | 令和7年2月26日(水) | 皮膚症状を認めなかったSAPHO症候群の一例 (PDF:2.38MB) | |

| 第24回 | 令和7年3月14日(金) | 黄疸を主訴に受診された一例 | |

| 第25回 | 令和7年3月17日(月) | 発熱、血圧低値を主訴に受診された50代女性の一例 | |

| 第26回 | 令和7年3月21日(金) | 発熱、咳嗽を主訴に受診された一例 | |

| 第27回 | 令和7年3月25(火) | 腹痛を主訴に受診された一例 | |

| 第28回 | 令和7年3月27日(木) | 黄疸を主訴に受診された90代女性の一例 |

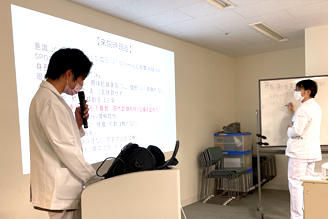

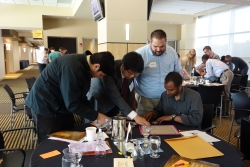

PBL風景

準備、司会、発表すべて研修医で行います |

2年次の研修医の先生のフォローもあり発表準備はスムーズ |

多種の診療科の上級医の先生方が参加してくださいます 多種の診療科の上級医の先生方が参加してくださいます沢山の質問が飛ぶこともありますが、研修医同士、上級医のフォローも入るので安心 |

実習で来られている、学生さんも参加します 実習で来られている、学生さんも参加します |

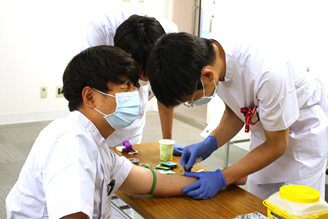

院内での様子(研修など)

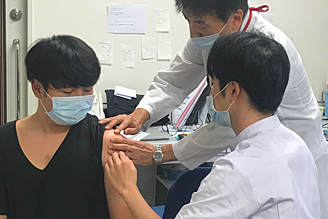

| 採血演習 入職した4月に採血演習を行い、5月には外来採血室で患者様の採血を担当 |

|

指導医自ら、腕を貸していただき2年次研修医の先生にお手本を見せてもらいます |

|

お互いの腕を借りて実践 |

|

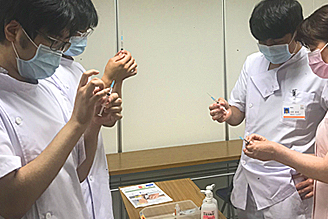

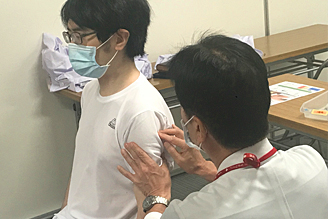

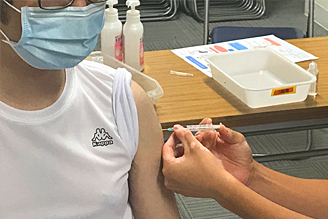

| 筋肉注射演習 | |

看護師に薬剤の吸い上げ空気抜きを教わります |

|

指導医から丁寧に注射の位置を指導していただきます |

|

|

実際に禁中を行う時の、患者様への声掛けも含めて実践練習 翌週には、コロナワクチン接種を行いました |

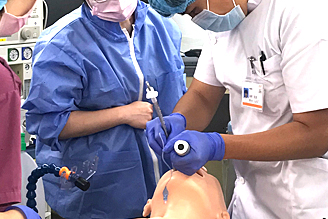

| 気管内挿管シュミレーター研修 麻酔科の研修が始まる前には手術室で気管内挿管の研修を行います |

|

指導医による丁寧な説明 |

|

一人、一人指導医が丁寧に指導してくれます |

手が小さくてあごの固定に苦労しました |

| CVシュミレーター研修 | |

指導医から実演 |

エコーの見方、ポイントを指導していただく |

|

|

|

|

| 手技も十分に経験できます | |

|

|

|

1年次から手術にも参加できます |

院外での活動・その他

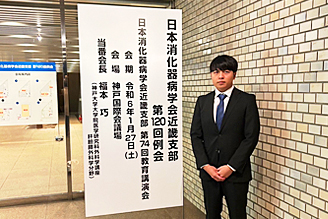

| 日本消化器病学会 地方会で発表 | |

2024年1月27日には日本消化器病学会 地方会で発表行いました |

|

| 日本内科学会 地方会で発表 | |

2023年12月9日には日本内科学会 地方会で発表行いました |

循環器内科、副院長先生にも御同行頂きました |

| レジナビにブース出展 | |

おそろいのスクラブを着て参加しました |

2023年度は61名の学生さんに来ていただきました |

| メンター制度 | |

| 2研修医6名に対しメンター2名の他に年齢の近い専攻医2名にもメンター補佐として参加いただき、親睦会も行いました |

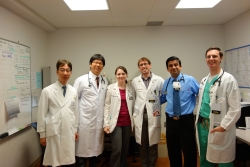

海外交流

育和会記念病院では、かねてより親交のあるアイオワ大学医学部における短期研修を不定期に実施してきました。研修を通し米国医療におけるHospitalistの役割を知るとともに、日本の医療におけるニーズを考える絶好の機会であると考えています。今後も臨床研修ならびに医療スタッフの教育について連係を深め、研修医を含む医療スタッフの研修派遣やアイオワ大学スタッフの招聘を行う予定です。

これまでの研修風景

循環器科、呼吸器科、一般内科、内科救急、病棟回診、外来診察、内視鏡部ERCPなどを見学したり、研修医オリエンテーションへの参加を行ってきました。また、内科のGrand Roundやケースカンファレンスなどの教育機会にも参加しています。

毎日のラウンドでは指導医、研修医、コメディカルがチームで診断・治療にコミットしており、同時にすぐれた医療人の教育実践の場となっていました。

循環器・呼吸器専門医の各領域でのスキルもさることながら、一般内科医師の医療全般に係る広範な知識と指導力には毎度驚かされます。GeneralistとしてのSpecialistであると感じています。

| アイオワ大学 | |

米国中西部アイオワ州の大平野 |

建設中(撮影時)のアイオワ大学子供専門病院 195ベッド、全室個室 |

| 病棟 | |

医学生、研修医、指導医が1チームとして入院患者の診療にあたります

|

モーニングレポート 夜勤帯の新入院患者や状態に変化のあった患者について研修医が指導医にレポートし、この後チームでベットサイドに赴き診察して治療方針を決定します |

| 回診 | |

回診の様子 |

チームでの回診中も必要であれば病棟ホールでミニカンファレンスを行います |

| 外来・連携 | |

Resident Training - Out Patients Clinic |

Surgical Care Co-Management Team Round(Hospitalist,General Internal Medicine) |

| カンファレンス & その他 | |

Internal Medicine Grand Round |

7月1日は米国の研修医にとって初出勤日です アイオワ大学研修医のオリエンテーションに育和会記念病院の研修医も参加しました |

感染症科指導医、研修医と育和会理事長、研修医 |

アイオワ大学病院で働く、旧知の日本人医師らとのバーベキューパーティー |

感染症入門講座 ~感染症の虎の穴~ 開催記録

アイオワ大学感染症科医師 後藤道彦先生をお招きして、当院研修医と医学部学生有志を対象に、4日間、計12時間に渡り「感染症入門講座 ~感染症の虎の穴~」を開催しました。後藤先生は現在、「Clinical Assistant Professor,Division of Infectious Diseases,Department of Internal Medicine,University of Iowa Carver College of Medicine」

「Epidemiologist,VA Midwest Health Care Network,Iowa City Veterans Affairs Medical Center」の要職につかれています。

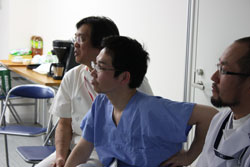

講義形式で、抗菌薬・微生物学の基礎知識を習得します |

感染症診療の原則をレクチャー |

講義を聞くだけでなく、考える場面があることも・・・ 講義を聞くだけでなく、考える場面があることも・・・ |

後藤医師(真ん中)と研修医,医学生 |

| 最終日には症例検討会を行いました。4日間の講座を通して、当院、研修医からは、「抗菌剤の基礎知識が学べた。」「日々の診療と今回の講義により、点と点がつながった部分が多くあり、非常に分かりやすかった。」と、充実した時間を過ごすことができました。 | |

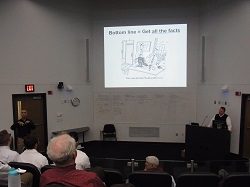

臨床研修の要、フィジカルイグザミネーション!

米国アイオワ大学医学部 内科学 LeBlond教授をお迎えし、フィジカルイグザミネーションのトレーニングを行いました。

LeBlond教授は全米統一の全科卒後研修プログラム作成に関わられた専門家の一人で、医師卒後臨床研修における指導のプロフェッショナルです。教育のプロによるフィジカルイグザミネーションの実演・演習を行うことで診察の作法や手技が強く印象付けられ、日々の診察に自身を持って生かすことができます。

| LeBlond教授と研修医の初対面 | |

|

明るく会話が弾みます |

| LeBlond教授により、プレゼンテーションの大切さの説明中 | |

研修医をリラックスさせ、いざ症例提示 研修医をリラックスさせ、いざ症例提示 |

|

LeBlond教授「患者はどのようにして来院したか」…来院経路や見た目も重要な情報です |

指導医ものめり込みます |

手も道具の一つです |

|